「従来の新入社員研修では、早期離職を防げない…」

こんな悩みを抱える人事担当者は少なくありません。デジタル環境の変化とZ世代・α世代の価値観の多様化により、従来型の研修だけでは対応しきれない時代になっています。しかし、社会人基礎力の育成とデジタルリテラシーの向上、メンタルヘルスケア、キャリア自律を柱とした新時代の研修プログラムを構築することで、この課題を解決できます。なぜなら、これらの要素は新入社員が早期に戦力化し、組織に定着するために不可欠だからです。

本記事では、効果測定可能な新入社員研修の内容と実施方法を徹底解説します。これにより、限られた予算と時間の中で最大の効果を発揮する研修が実現し、新入社員の早期活躍と定着率向上につながるでしょう。

「Z世代・α世代の新入社員に、従来の研修は通用しない」

変化の激しい時代に対応するためには、価値観に寄り添った新しい研修設計が必要です。スレイスポーツでは、体験型で“響く”研修支援を行っています。

お問い合わせ新入社員研修の4つの重要軸と効果的な実施方法

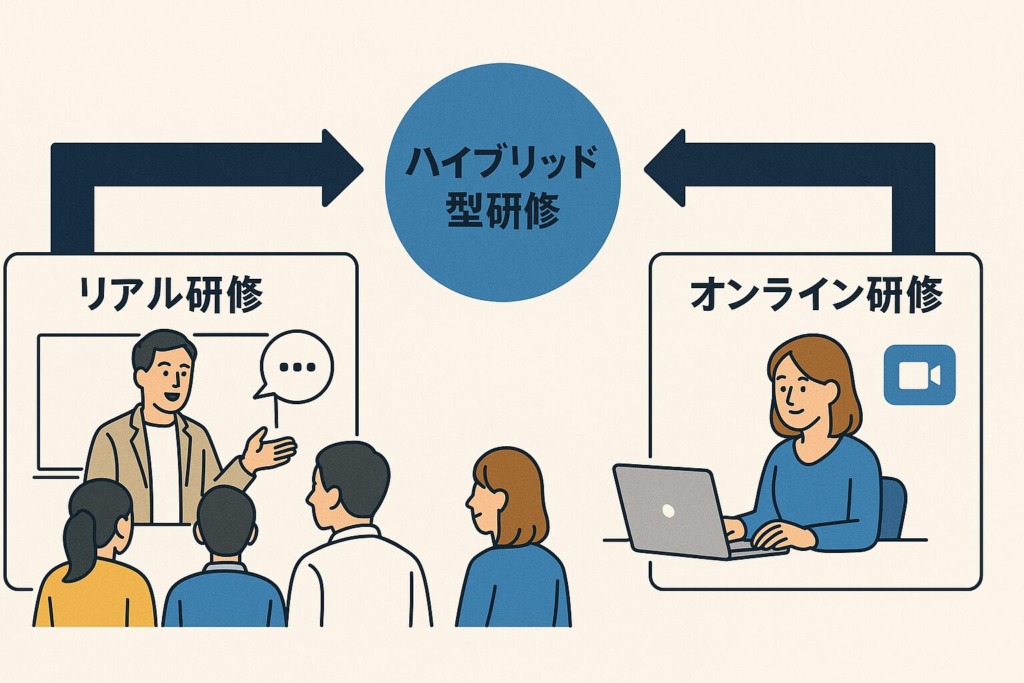

新入社員研修の成功は、体系的なアプローチと適切な実施方法にかかっています。ここでは、現代のビジネス環境で新入社員が確実に活躍するために不可欠な4つの軸と、それらを効果的に実施するための具体的手法を解説します。これらの要素をバランスよく取り入れることで、早期戦力化と定着率向上の両立が可能になるのです。特に注目すべきは、従来型の一方的な知識伝達だけではなく、実践的なスキル習得と自律的な成長マインドの形成を重視する点です。ハイブリッド環境を活用した新時代の研修スタイルを導入することで、限られた時間と予算でも最大の効果を発揮できるようになるでしょう。

社会人基礎力育成とマインドセット形成の具体的アプローチ

社会人基礎力の育成は新入社員研修の土台となるもので、ビジネスマナーやコミュニケーション能力の習得が中心です。特に効果的なのは、座学と実践を組み合わせたアプローチです。例えば、電話応対や名刺交換などの基本マナーを学んだ後、すぐにロールプレイングで体験することで学習効果が高まります。

重要なのは単なるスキル習得だけでなく、「自ら学び成長する」というマインドセット形成です。これには、グループワークを通じて課題解決に取り組む機会を設けることが効果的。実際の業務に近いケーススタディを用意し、チームで解決策を考えることで、主体性と協働意識が自然と身につくでしょう。

研修効果を高めるポイントは、先輩社員の体験談を取り入れることにあります。実際の経験に基づいた話は説得力があり、新入社員の理解とモチベーション向上につながります。また、一方的な講義ではなく、質問や意見交換の時間を多く設けることも大切なポイントです。

デジタルリテラシー向上とリモートワーク環境への適応支援

現代のビジネス環境では、デジタルツールの活用能力が必須スキルとなっています。クラウドサービスやコラボレーションツールの基本操作から、オンライン会議でのコミュニケーション作法まで、体系的に学ぶ機会を設けましょう。特に、情報セキュリティの意識向上は重点的に取り組むべき課題です。実際に、新入社員研修におけるeラーニング利用率は72%で、コロナ対策以降ほぼ倍増しています。

実践的な研修方法としては、実際のツールを使ったワークショップが効果的。例えば、チームでプロジェクト管理ツールを使いながら簡単な課題に取り組む演習を行うことで、実務に直結したスキルが身につきます。また、リモートワーク特有のコミュニケーションの取り方や、在宅勤務時の時間管理術なども重要な研修テーマになるでしょう。

デジタルスキル研修で見落としがちなのが、ツールの使い方だけでなく、その活用目的や業務効率化のポイントを伝えることです。「なぜこのツールを使うのか」という理解があってこそ、実務での応用力が高まります。各ツールの特性と活用シーンを明確に示し、実際の業務フローの中での位置づけを解説することが肝心です。

メンタルヘルスケアとキャリア自律を促進する研修設計

新入社員が直面する最大の壁の一つがストレスや不安への対処です。適切なメンタルヘルス研修の導入は、従業員のストレスレベルの改善や離職率の低下に寄与することが複数の研究で示されています。ストレスサインの見分け方や、適切な相談先の確認など、具体的な対処法を教えることが早期離職防止につながります。

同時に、長期的な成長を促すためのキャリア自律意識の醸成も欠かせません。キャリア研修を実施することで、従業員のモチベーション向上や自律型人材の育成、離職率の低下などが期待できます。自身のキャリアを主体的に設計する力を育むには、目標設定ワークショップが効果的です。5年後のキャリアビジョンを描き、そこから逆算して必要なスキルや経験を考える演習を行うことで、日々の業務に目的意識が生まれます。

ワークライフバランスの重要性も忘れてはならないテーマです。業務効率化の方法や時間管理のコツを伝えることで、仕事と私生活の調和を図る基盤を作れます。これには、先輩社員によるパネルディスカッションなど、実体験に基づく情報共有の場が効果的でしょう。研修設計においては、知識提供だけでなく、自己分析や振り返りの時間を十分に確保することが成功のカギとなります。

効果測定と継続的改善のためのPDCAサイクル構築法

研修の効果を高め続けるためには、適切な測定と改善のサイクルが不可欠です。効果測定の基本は、研修前後のスキルチェックによる変化の把握にあります。研修の前後に同じテストを実施することで、新入社員の能力がどの程度向上したかを確認することができます。具体的には、行動指標と成果指標の両面から評価を行うことで、多角的な効果検証が可能になります。

| 評価指標 | 測定方法 | 測定タイミング |

|---|---|---|

| 行動変容 | 上司・先輩による観察評価 | 研修後1ヶ月、3ヶ月 |

| 知識定着度 | 確認テスト | 研修直後、3ヶ月後 |

| 実務適応度 | 業務遂行状況調査 | 配属後2週間、2ヶ月 |

| 研修満足度 | アンケート | 研修直後 |

データ収集後は、分析結果に基づく改善案の検討が重要です。前年度との比較や他社のベンチマーク調査も取り入れながら、より効果的な研修プログラムへと進化させていきましょう。特に効果的なのは、定期的なフォローアップ研修の実施です。研修で学んだ内容を実務でどう活かせているか、どんな課題があるかを確認し、追加支援を行うことで定着率が大幅に向上します。

改善サイクルを回す際のポイントは、人事部門だけでなく現場の管理職や新入社員本人からもフィードバックを集めること。多角的な視点で課題を把握することで、より実効性の高い改善につながるでしょう。次年度の研修計画に活かすためのフレームワークとして、「効果・課題・改善案」の三段階で整理する方法もおすすめです。

研修内容の設計と実施プロセス

効果的な新入社員研修は偶然に生まれるものではなく、計画的な設計と実施プロセスによって実現します。ここでは、成功する研修プログラムを構築するための体系的なステップを紹介します。ニーズの把握から目標設定、実施形式の選定、そしてスケジュール管理まで、研修担当者が押さえるべきポイントを解説します。特に注目すべきは、限られた予算と時間の中で最大の効果を引き出すための工夫です。リモートとリアルを組み合わせたハイブリッド型研修の設計方法も詳しく取り上げ、各ステップで具体的な実践手法を示すことで、すぐに活用できる知識を得られるでしょう。今すぐ自社の研修プログラムを見直し、新入社員の早期戦力化と定着率向上を実現しましょう。

社内ヒアリングから導く研修ニーズの把握方法

効果的な研修設計の第一歩は、正確なニーズ把握です。各部門の管理職や先輩社員からの情報収集がカギとなりますが、単なる雑談ではなく構造化されたヒアリングが重要です。例えば、「新入社員に最も必要なスキルは何か」「過去の研修で不足していた内容は何か」といった質問を準備し、一貫した情報を集めましょう。

効率的な意見集約には、事前に作成したヒアリングシートの活用がおすすめです。部門ごとの期待値にはしばしばギャップが生じるため、それを調整する技術も必要になります。例えば、営業部門が「即戦力」を求める一方、人事部門が「基礎力の充実」を重視するといった相違が見られるケースがあります。

得られた情報を研修内容に反映させる際は、優先順位をつけることが大切です。全てのニーズを満たそうとすると研修が複雑化し、効果が薄まります。会社の経営理念や事業戦略と照らし合わせながら、本当に必要な要素を見極めていきましょう。特に現場の声を大切にしつつも、長期的な人材育成の視点も忘れないことが重要です。

明確な目標設定と測定可能な評価指標の決定手順

研修の成功を客観的に判断するためには、具体的で測定可能な目標設定が不可欠です。曖昧な「良い社員を育てる」といった目標ではなく、「ビジネスメールを社内ルールに則って作成できる」「顧客対応の基本手順を実践できる」といった具体的な行動目標を設定しましょう。

目標設定にはSMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)の活用が効果的です。例えば「研修終了後2週間以内に、社内システムを使って日報を正確に提出できるようになる」といった形です。

評価指標は短期と長期の両面から設定することが大切です。以下のような多角的な指標を組み合わせることで、研修の真の効果を測定できます。

| 評価の種類 | 評価指標の例 | 測定タイミング |

|---|---|---|

| 知識・理解度 | 確認テストのスコア | 研修直後 |

| 行動変容 | 業務における実践度 | 1ヶ月後、3ヶ月後 |

| 満足度 | 研修内容の有用性評価 | 研修直後 |

| 業務成果 | 生産性や成果物の質 | 3ヶ月後、6ヶ月後 |

これらの指標を設定する際は、人事部だけでなく現場の管理職も交えて決定することで、より実務に即した評価が可能になります。明確な指標があることで、研修の価値を経営層に示す際の根拠にもなるでしょう。

研修形式の選定基準とハイブリッド型実施のポイント

現代の研修では、集合研修、オンライン研修、OJT、自己学習など多様な形式から最適なものを選ぶ必要があります。内容に応じた形式選定が研修効果を大きく左右します。例えば、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルは対面での集合研修が効果的な場合が多い一方、ITツールの操作方法はオンライン研修が適している場合が多いでしょう。

特に注目すべきはハイブリッド型研修で、リアルとオンラインの長所を組み合わせることで時間と場所の制約を克服できます。例えば、知識のインプットはオンデマンド動画で自己学習し、その応用や質疑応答は集合研修で行うといった組み合わせが効果的です。

ハイブリッド型実施のポイントは、情報の重複を避けつつ相互補完的な内容設計を行うことです。また、オンライン部分では集中力の持続が難しい場合があるため、15〜20分程度の短いモジュールに分割することが効果的とされています。研修内容の連続性を保つために、オンラインからリアルへの橋渡しとなる課題やワークを設定するのも効果的な手法です。

スケジュール設計と進捗管理の効率的な進め方

効果的な研修スケジュールは、企業の状況や目的に応じて、入社前から入社後6ヶ月程度までを見据えた長期的な視点で設計することが有効です。特に情報の消化と定着を考慮し、段階的なスキル習得を促す構成が効果的です。例えば、入社直後は企業理念や基本マナーなど基礎知識の習得に集中し、1ヶ月後から実務スキルへと移行していく構成が考えられます。

進捗管理を効率化するには、明確なマイルストーン設定が欠かせません。例えば「2週間目:基本マナー習得完了」「1ヶ月目:業務システム操作習得」といった具体的な到達点を設定することで、研修の遅れや課題を早期に発見できます。これには、プロジェクト管理ツールの活用も有効です。無料のオンラインツールでも十分に活用でき、研修担当者の負担軽減につながります。

想定外の事態に備えた柔軟なスケジュール調整も重要なポイントです。例えば、繁忙期と研修期間が重なる場合の代替案や、理解度に応じた補講の時間枠を予め確保しておくことで、突発的な状況にも対応できます。また、研修の山場となる重要セッションの前後には、余裕を持ったスケジュール設計を心がけましょう。これにより、研修の質を落とさずに柔軟な対応が可能になります。

効果が「見える」から、現場も納得

研修の成果はPDCAで可視化。アスリートによるリアルな体験談とデジタルリテラシー強化を組み合わせた“実践型プログラム”が、すでに多くの企業で成果を上げています。

相談してみる職種別にカスタマイズする研修コンテンツ

「なぜ全員が同じ研修を受けているのに、実務で活かせないのだろう」という悩みを抱える研修担当者は多いものです。ここでは、基本的な共通研修に加えて職種ごとに特化した研修コンテンツを設計することの重要性と、その具体的な方法を解説します。営業職、事務職、企画開発職といった主要職種に求められる特有のスキルと知識を効率的に習得させるための工夫を紹介し、早期戦力化につなげるポイントを明らかにします。さらに、職種を問わず必要となるコミュニケーション研修の設計方法も詳述します。職種別の特性を踏まえた研修内容に今すぐ切り替えることで、新入社員の成長スピードが格段に向上し、モチベーションも高まるでしょう。

営業職向け研修カリキュラムの特化ポイント

営業職に求められるのは、顧客折衝力や提案力、そして的確な商品知識です。これらのスキルを効果的に習得させるには、座学だけでなく実践的なトレーニングが必須となります。特にロールプレイングは営業研修の要であり、実際の商談シーンを想定した演習を繰り返すことで、理論を実践に変換するプロセスを体得できます。

営業プロセスの各段階に応じたスキル習得も重要なポイントです。例えば、アプローチ段階ではヒアリング力、提案段階ではプレゼンテーション力、クロージング段階では説得力というように、段階別に必要なスキルを集中的に学ぶことで効率的な成長が可能になります。

昨今のビジネス環境では、オンライン商談に対応するためのデジタル営業スキルも欠かせません。画面共有を活用した資料説明の方法や、オンライン上での信頼関係構築のコツなど、対面とは異なる技術が求められます。研修では、これらのスキルを体系的に学ぶ機会を設けることが効果的です。

また、営業職特有のプレッシャーに対処するためのメンタル強化トレーニングも研修に組み込むことで、早期離職防止につながるでしょう。実践的な営業研修を通じて、新入社員が自信を持って顧客と向き合える土台を作りましょう。

事務職・バックオフィス向け業務効率化研修の内容

事務職やバックオフィス部門には、正確かつスピーディな業務処理能力が求められます。研修では社内システムの操作方法はもちろん、文書作成やデータ管理、情報セキュリティなどの基礎知識を体系的に学ぶ機会を設けることが大切です。特に重要なのは、単なる操作方法だけでなく「なぜそのように処理するのか」という業務の意味や全体像の理解です。

業務効率化のためのデジタルツール活用も必須のテーマとなります。例えば、エクセルの関数やショートカットキーの活用法、データベースの基本操作などは、日常業務の効率を向上させます。これらのスキルは実習形式で学ぶことで定着率が高まるため、実際のPC環境で繰り返し練習する時間を十分に確保しましょう。

また、バックオフィス業務の特性として、関連部門との連携が欠かせません。そのため、ビジネスプロセス全体を理解し、自分の業務が会社全体の中でどのような役割を果たしているかを把握することが重要です。部門間の業務フローを図解したり、各部門の担当者とのディスカッションセッションを設けたりすることで、連携意識を高める工夫をしてみてください。基本スキルと業務理解を両立させることで、単なる作業者ではなく、業務改善を提案できる人材を育成できるでしょう。

企画職・開発職のための創造的思考力強化プログラム

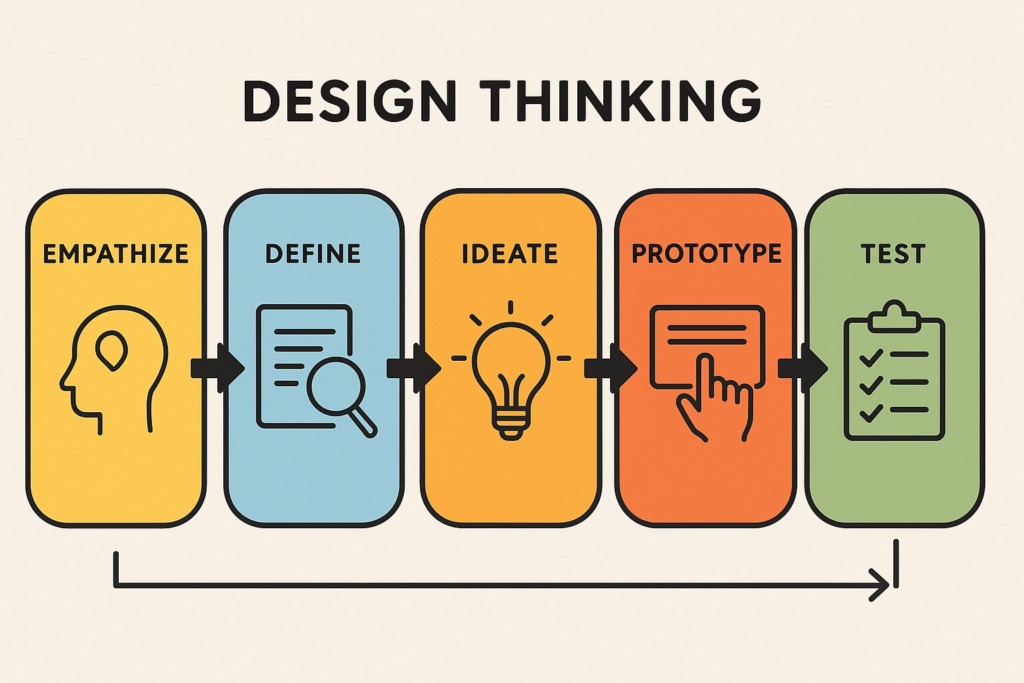

企画職や開発職には、問題発見力、創造的思考力、論理的思考力といった高次の思考スキルが求められます。こうした能力を効果的に育成するには、実際のプロジェクトに近い形式のワークショップが有効です。例えば、架空の商品開発プロジェクトを題材に、市場調査からコンセプト立案、具体化までの一連のプロセスを体験させる方法が考えられます。

デザイン思考のフレームワークを活用したアイデア創出ワークショップも効果的です。「共感→問題定義→創造→プロトタイプ→テスト」という流れに沿って実際に手を動かすことで、創造的問題解決のアプローチを学ぶことができます。また、プロジェクト管理の基礎知識やチーム内での協働開発のためのコミュニケーション術も、実務では欠かせないスキルとなります。

トレンド把握や市場分析の手法も重要なテーマです。情報収集の方法や、データから洞察を得るための分析手法、最新トレンドを捉える視点など、企画の質を高めるための基礎力を養いましょう。創造力と論理性を両立させる思考訓練を通じて、実現可能性の高いアイデアを生み出せる人材を育成することが、企画・開発職の研修における最大の目標といえるでしょう。

職種横断的に必要となるコミュニケーション研修の要点

どんな職種であっても、ビジネスコミュニケーション能力は不可欠のスキルです。特に報告・連絡・相談(報連相)の基本は、新入社員が最初に身につけるべき重要な要素となります。研修では具体的なシチュエーションに基づいたケーススタディを用い、「いつ」「誰に」「何を」「どのように」伝えるべきかを実践的に学ぶ機会を設けましょう。

会議進行やプレゼンテーション、ビジネス文書の作成など、情報発信スキルも重要です。特に文書作成では、読み手を意識した構成や、要点を簡潔に伝える技術が求められます。これらのスキルは反復練習が効果的なので、短時間でも頻繁に実践する機会を設けることがポイントです。

部門間の連携を円滑にするためには、異なる専門分野や視点を理解し尊重する姿勢も重要となります。例えば、営業視点と技術視点、管理部門視点と事業部門視点など、立場による考え方の違いを理解するワークショップを実施することで、組織全体としての協働意識が高まります。

また、リモートワーク環境でのコミュニケーションスキルも近年重要度が増しています。オンライン会議での発言の仕方や、チャットツールの効果的な活用法、非対面での円滑な情報共有の工夫など、従来とは異なるコミュニケーション技術の習得も研修に取り入れましょう。対面・非対面の両環境で効果的にコミュニケーションできる力は、これからのビジネスパーソンにとって重要なスキルの一つとなります。

新時代の研修を支える実践的手法とツール

ここでは、従来型の研修だけでは対応しきれない現代のビジネス環境に対応するための、革新的な研修手法とツールについて解説します。デジタルツールの進化とZ世代・α世代の台頭により、研修のあり方は大きく変わりつつあります。マイクロラーニングやゲーミフィケーション、アセスメントツールを活用した個別最適化、そして実践力を高めるロールプレイングやケーススタディの効果的な実施方法など、新時代の研修に欠かせない要素を具体的に紹介します。さらに研修効果を最大化するためのフォローアップ体制の構築方法まで、包括的に解説します。これらの手法を自社の研修に取り入れることで、新入社員の早期戦力化と定着率向上という二つの課題を同時に解決できるようになるでしょう。時代に即した研修手法を今すぐ取り入れて、研修効果を飛躍的に高めましょう。

Z世代・α世代の特性を活かした効果的な研修アプローチ

デジタルネイティブのZ世代(1995年~2010年生まれ)とα世代(2010年以降生まれ)には、従来型の長時間講義形式の研修よりも、短時間で集中して学べる形式が効果的な傾向があります。多くの若年層はインタラクティブなコンテンツを好み、自分のペースで学ぶことを志向する特徴が見られます。

この特性を活かす手法として、マイクロラーニングが注目されています。5~10分程度の短い動画や、スマートフォンで取り組めるクイズ形式の学習素材を提供することで、隙間時間を活用した学習が可能になります。研究によれば、適切に設計されたマイクロラーニングは学習の継続性を高める効果があります。ビジネスマナーや業務知識を短い動画にまとめ、いつでもアクセスできる環境を整えましょう。

ゲーミフィケーションも学習効果を高める手法として活用できます。学習内容にポイント、バッジ、ランキングなどのゲーム要素を取り入れることで、モチベーションの維持に効果があります。実際、ウォルマートの事例では、ゲーミフィケーションを取り入れた安全トレーニングによりインシデントが54%減少したという報告があります。業務知識クイズに正解するとポイントが貯まる仕組みや、スキル習得度に応じてデジタルバッジを獲得できるシステムが有効です。

社内専用SNSを活用した相互学習も新世代の特性に合っています。研修参加者同士の知識共有や質問対応を促進することで、集合型研修では得られない多様な視点や気づきが生まれます。また、若手社員と中堅社員がペアになるリバースメンタリングも、世代間ギャップを埋める有効な方法です。

アセスメントツール活用による個別最適化の実現方法

研修の効果を最大化するためには、新入社員一人ひとりの特性や強み・弱みを客観的に把握し、それに合わせた内容を提供することが重要です。アセスメントツールを活用することで、画一的な研修から脱却し、個別最適化された効果的な育成が可能になります。

アセスメントツールには様々な種類があり、目的に応じて選定することが大切です。例えば、コンピテンシー評価では業務遂行能力や行動特性を測定し、パーソナリティ診断では個人の価値観や志向性を把握できます。また、ビジネススキルチェックでは具体的な業務スキルの習熟度を測定することが可能です。これらのツールを組み合わせることで、多角的な視点から新入社員の特性を理解できます。

アセスメント結果を研修に活かす方法として、以下のようなステップが考えられます。

| ステップ | 内容 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 1. 入社時診断 | 基本的な適性や強み・弱みを把握 | 研修計画の大枠設計 |

| 2. 結果分析 | 個人ごとの特性を分類・整理 | 個別育成方針の決定 |

| 3. 研修内容調整 | 特性に合わせたプログラム提供 | 効率的なスキル習得 |

| 4. 中間診断 | 研修効果の測定と方向性確認 | 軌道修正の機会創出 |

| 5. 最終評価 | 成長度合いの可視化 | 成功体験の定着 |

アセスメント結果のフィードバック方法も重要です。単に結果を伝えるだけでなく、強みを活かす方法や弱みを補完する具体的なアクションプランを一緒に考えることで、自己理解と成長意欲を高めることができます。また、繊細な情報を含むため、プライバシーに配慮し、育成目的以外での利用は避けるようにしましょう。データに基づいた個別最適化を進めることで、研修の効率と効果を高められる可能性があります。アセスメント研修を導入した企業の事例では、リーダー適性評価が平均15%向上し、組織の活性化につながったという報告もあります。

ロールプレイングとケーススタディで実践力を高める技法

座学で得た知識を実践的なスキルに転換する手法として、ロールプレイングとケーススタディが広く活用されています。新入社員研修では、実務に近い体験学習により知識の定着と応用力向上を促進できます。

ロールプレイングでは、シナリオ設計が重要です。実際の業務で起こり得る具体的な状況を設定し、明確な学習目標を持たせましょう。顧客クレーム対応や商談など、職種に応じた場面を選び、段階的に難易度を上げていくと効果的です。

ロールプレイング後のフィードバックは成長のカギです。良い点と改善点をバランスよく伝え、具体的な行動レベルでアドバイスしましょう。録画して振り返りに活用すれば、自身の言動を客観的に観察できます。

オンライン環境では、画面共有の活用法や非言語コミュニケーションなど、対面とは異なるポイントに注目した指導が必要です。全員がカメラをオンにして臨場感ある環境を作ることもコツです。

ケーススタディでは、業界特有の事例や職種別の課題を題材にすると実践的な学びが得られます。匿名化した実際の業務データを使い、グループで分析と解決策立案を行うワークショップ形式が効果的です。これにより分析力、意思決定力、チームワークなど多面的なスキル向上が期待できます。

研修後のフォローアップ体制構築と定着率向上策

研修で学んだ内容を実務に定着させるには、研修後のフォローアップ体制が重要です。適切な施策により、新入社員の早期戦力化と定着率向上を支援できます。研修効果の継続には、研修後の仕掛けが特に重要であり、フォローアップ研修などの取り組みが効果的とされています。

定期的な振り返りセッションは基本的な方法です。研修後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月など計画的なタイミングで機会を設け、「実務で活かせている点」「困っている点」を聞き取り、必要なサポートを提供しましょう。

メンター・バディ制度も効果的です。先輩社員をメンターとして配置し、相談しやすい関係を構築します。メンターへの適切な研修と定期的なチェックイン、負担を考慮したガイドラインの設定が重要です。

社内SNSやチャットツールを活用したオンラインコミュニティも有効で、参加者同士の情報交換により多様な知見が共有されます。運営側の定期的な情報提供や迅速な回答も大切です。

入社後数ヶ月間の定期面談は離職防止に効果的です。1on1ミーティングで適応状況や悩みを把握し、成長実感を促す質問やキャリア対話を通じてモチベーション維持を図りましょう。

「早期離職ゼロ」を目指すなら、“伝わる研修”が必要です

共感・実践・デジタルを融合したスレイスポーツの新入社員研修は、受け手の心を動かし、行動を変える力があります。今すぐ一歩、動き出しませんか?

無料でヒアリングを申し込むまとめ

この記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。デジタル環境の変化とZ世代・α世代の価値観の多様化により、従来型の研修だけでは新入社員の早期戦力化と組織定着を実現することが難しくなっています。本記事でご紹介した新時代の研修プログラムの構築方法が、皆様の組織における人材育成の課題解決のヒントとなれば幸いです。ここで改めて、本記事の重要なポイントを整理してみましょう。

新入社員研修は一過性のイベントではなく、組織の持続的成長を支える重要な投資です。デジタルツールを活用したマイクロラーニングやゲーミフィケーション、アセスメントツールによる個別最適化など、新しい手法を取り入れつつ、職種別のカスタマイズと適切なフォローアップ体制を構築することで、限られた時間と予算の中でも最大の効果を発揮する研修が実現できるでしょう。新入社員一人ひとりの成長と活躍が、組織全体の未来を創っていくことを忘れずに、戦略的な研修設計に取り組んでみてはいかがでしょうか。