企業の成長が停滞し、チーム内のコミュニケーション不足や目標達成率の低下に頭を悩ませていませんか?

多くの企業がマネジメント研修で解決しようとしますが、日本生産性本部の調査によれば、従来型の座学中心の研修では現場での実践に結びつかず、本質的な課題解決につながらないケースが見られます。この問題を解決するためには、多様な知見を取り入れた革新的なマネジメント研修が効果的です。なぜなら、理論だけでなく実践的スキルを身につけることで、管理職の真の成長を促すことができるからです。

本記事では、最新のマネジメント研修のアプローチと効果的なプログラム設計のポイントを紹介し、組織力強化と業績向上を実現する方法をお伝えします。

多様な知見を取り入れた革新的マネジメント研修の効果

ここでは、従来の枠を超えたマネジメント研修の新たな可能性を探ります。変化の激しい現代のビジネス環境では、単一の視点や理論だけでは対応しきれない複雑な課題が山積しています。こうした状況下で真の成果を上げるには、多様なバックグラウンドを持つ講師陣から学ぶ革新的なアプローチが効果的です。特に注目すべきは、ビジネス領域を超えた知見の活用です。アスリート型チームビルディング研修では、「個の強化」「調和する」「合意する」の3つのポイントを取り入れた手法が実践されており、これらの経験や異業種から得られる斬新な発想は、管理職の視野を広げ、実践的なリーダーシップスキルの向上につながる可能性があります。この章では、多角的な学びがもたらす具体的な効果と、それを自社の成長につなげる方法を解説します。

従来型マネジメント研修の限界と課題

多くの企業で実施されている従来型のマネジメント研修には、明確な限界があります。典型的な研修では、理論や概念の解説が中心となり、実践への橋渡しが不十分な傾向があるのです。「わかる」と「できる」の間にある大きなギャップを埋められないという課題は、多くの管理職が感じている共通の悩みです。

座学中心のアプローチでは、研修で学んだ知識を実際の業務に応用する段階で躓くケースが少なくありません。また、一方通行の知識伝達になりがちで、受講者の主体的な学びや気づきを促せていないという問題もあります。さらに、現代の複雑なビジネス環境に対応するための実践的なスキルを十分に習得できないという点も大きな課題です。

研修効果の測定においては、カークパトリックの4段階評価モデルによれば、「レベル1:反応(満足度)」や「レベル2:学習(理解度)」という初期段階の指標にとどまり、「レベル3:行動」変容や業績向上につながっているかの検証まで行われていないケースがあります。これらの課題を克服するには、従来の枠組みを超えた新たなアプローチが必要なのです。

多様な講師陣から学ぶマネジメントの新たな視点

革新的なマネジメント研修の大きな特徴は、多様なバックグラウンドを持つ講師陣から学べる点にあります。経営コンサルタント、起業家、組織心理学の専門家など、異なる分野の専門家が持つ独自の視点は、管理職の思考の幅を広げる貴重な機会となります。

特に効果的なのは、異なる分野の知見を組み合わせることで生まれる相乗効果です。例えば、データ分析の専門家からは客観的な意思決定プロセスを学び、クリエイティブディレクターからは発想法や問題解決のアプローチを取り入れることで、バランスの取れたマネジメントスキルを習得できます。

多様な講師陣の中でも、近年特に注目されているのがアスリート講師です。厳しい競争環境で結果を出し続けてきたアスリートは、目標設定やチーム内コミュニケーション、プレッシャー下での意思決定など、ビジネスにも応用できる貴重な経験を持っています。アスリートの知見をビジネス研修に取り入れるプログラムを提供する企業が増えており、従来にない角度からのマネジメントスキル向上を支援しています。

アスリートの経験から学ぶチームビルディングとリーダーシップ

トップアスリートが持つ独自の経験は、ビジネスマネジメントに多くの示唆を与えてくれます。彼らは極限の状況下で最大のパフォーマンスを発揮するために、独自のメンタル管理法やチーム連携の技術を磨いてきました。

特に価値があるのは、高い目標に向かって個々の力を最大化し、チーム全体のパフォーマンスを高める方法です。アスリートは、メンバー一人ひとりの強みを活かしながら、チーム全体の調和を図るスキルに長けています。この知見は、多様な人材で構成される企業チームのマネジメントに直接応用できます。

また、逆境を乗り越える力強いメンタリティも、ビジネスリーダーに必要不可欠なスキルです。予期せぬ障害や失敗に直面したとき、いかに迅速に立ち直り、次の一手を打つか。アスリートはこうした困難な状況を何度も経験し、乗り越えてきた実績があります。

アスリート講師による研修では、理論だけでなく実体験に基づいたリーダーシップやチームビルディングの手法を学ぶことができます。株式会社ホープスの坂井伸一郎氏によれば、「個の強化」「調和する」「合意する」の3つのポイントを取り入れた手法が、短期間でチームを構築し成果を出すために効果的とされています。

異業種交流によるマネジメント思考の拡張

革新的なマネジメント研修のもう一つの重要な要素は、異業種交流による思考の拡張です。同じ業界内だけで研修を完結させると、業界特有の常識や思い込みに縛られ、視野が狭くなりがちです。

異なる業界の管理職と交流することで、自社や自業界では当たり前と思っていたことを客観的に見直す機会が生まれます。異業種アイデアソンの事例では、「会社の枠組みを外し自由に議論でき、参加者個人の主観が生かされる」「異業種の知識、知見が得られ、発想は豊かになる」といった効果が報告されています。例えば、製造業の効率化手法をサービス業に応用したり、エンターテイメント業界のユーザー体験設計を金融サービスに取り入れたりといった異業種間の知見の交流は、新たな価値創造につながります。

研修における異業種交流では、以下のような効果が期待できます。

- 業界固有の思い込みからの解放

- 多角的な問題解決アプローチの習得

- 異なる視点からの自社事業の再評価

- 業界の枠を超えた人的ネットワークの構築

今すぐ自社の管理職研修に多様な視点を取り入れ、組織の創造性と問題解決力を高めることを検討しましょう。体験型研修は、参加者に新しい視点や発想を得る機会を提供し、日常の業務環境から離れた状況で物事を多角的に捉える力を養うことができます。

現代のビジネス環境に対応したマネジメント研修の重要性

ビジネス環境が目まぐるしく変化する今日、企業の競争力を維持するには従来のマネジメント手法の見直しが求められています。デジタル化の加速、働き方の多様化、世代間の価値観の違いなど、管理職が直面する課題は複雑化の一途をたどっています。こうした状況下で組織のパフォーマンスを高めるには、時代に即したマネジメント研修が不可欠です。効果的な研修を通じて、リーダーたちは変化に柔軟に対応するスキルを身につけ、多様なチームメンバーの潜在能力を最大限に引き出すことができるようになります。特に、異なる分野の知見を取り入れた革新的なアプローチは、従来の枠を超えた問題解決力と創造性を育む可能性を秘めています。

変化の激しい環境で求められるマネジメントスキル

かつての比較的予測可能な市場環境では、経験則に基づくマネジメントが有効でした。しかし今日のVUCA時代(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性が高い時代)では、従来とは異なるスキルセットの重要性が高まっています。重要なスキルとして、変化を察知し迅速に対応する「変化対応力」と、多様な視点を統合する「統合的思考力」が挙げられます。

これらのスキルの習得においては、座学だけでなく実践的な経験を組み合わせた研修が効果的です。アクティブラーニングを取り入れた研修や、異業種からの知見を活用したアプローチなど、多様な学習方法が注目されています。例えば、常に変化する状況下で結果を出し続けるアスリートの思考法や行動原理は、ビジネスリーダーにとって貴重な学びとなります。

世代間ギャップを埋めるマネジメント手法

職場には現在、Z世代からベビーブーマー世代まで複数の世代が共存しています。価値観やコミュニケーションスタイルが異なる多世代チームをまとめるには、多様性を考慮したマネジメント手法が求められます。

効果的なマネジメント研修では、世代特性の理解とそれに応じたコミュニケーション方法を学ぶことが重要です。特に注目すべきは、多様性を強みに変えるインクルーシブなリーダーシップの実践方法です。異なる世代の強みを活かしつつ、共通の目標に向かって協働できる環境づくりのスキルが求められています。

この課題に対処するには、組織内部の経験則だけでなく、外部からの新鮮な視点も有効です。例えば、異なる世代のメンバーで構成されるスポーツチームを率いた経験を持つアスリートの知見は、多世代チームのマネジメントに応用できる貴重なヒントになります。

リモートワーク時代のチームマネジメントの課題

パンデミック以降、リモートワークやハイブリッドワークが広がり、マネージャーの役割にも変化が生じています。物理的な距離がある中でチームの一体感を維持し、メンバーのモチベーションや業績を高く保つには、新たなマネジメントアプローチが必要です。

リモート環境下での効果的なマネジメントには、以下のスキルが不可欠です。

- デジタルツールを活用した効率的なコミュニケーション設計

- 成果主義と信頼ベースの評価システムの構築

- オンラインでのチームビルディング手法

- メンタルヘルスに配慮したリモートリーダーシップ

これらのスキルを効果的に学ぶには、実践経験から導き出された知見が貴重です。例えば、遠隔地にいるチームメイトと連携しながら結果を出し続けるトップアスリートの経験は、リモートマネジメントに活かせる示唆を含んでいる可能性があります。

グローバル競争に打ち勝つためのマネジメント力強化

国際的な競争環境において、企業が持続的に成長するためには、グローバル視点を持ったマネジメント力の強化が重要な課題となっています。海外市場への展開、多国籍チームの統率、異文化間のコミュニケーションなど、管理職には高度なスキルが求められています。

競争優位を確立するには、多様な視点を取り入れた革新的なマネジメント手法の習得が必要不可欠です。特に重要なのは、異なる文化的背景や価値観を持つメンバーの強みを引き出し、チーム全体のパフォーマンスを最大化する能力です。

こうした複雑な課題に対応するには、異分野からの学びを取り入れることが効果的です。国際舞台で活躍するアスリートは、言語や文化の壁を超えて結果を出す経験を持っており、その知見はグローバルビジネスのマネジメントに貴重な示唆を与えてくれます。アスリートから学ぶ「目標設定の明確化」「多様性を活かすチームビルディング」「プレッシャー下での意思決定」などのスキルは、国際競争力の強化に直結します。

効果的なマネジメント研修プログラムの設計ポイント

ここでは、真に成果を生み出すマネジメント研修プログラムを設計するための重要ポイントを解説します。多くの企業が研修に投資しているにもかかわらず、実際の業務改善や組織パフォーマンスの向上につながっていないというジレンマを抱えています。この課題を解決するカギは、受講者の特性や目的に合わせた最適化、理論と実践のバランス、適切な研修形態の選択、そして効果的なフォロー体制の構築にあります。これらのポイントを押さえた研修設計により、単なる「知識のインプット」ではなく、実際の「行動変容」を促し、組織に真の変革をもたらす研修プログラムを実現することができます。

階層別・目的別に最適化する研修内容の選定方法

マネジメント研修の効果を高めるためには、受講者の階層や目的に応じた最適化が不可欠です。新任管理職には基本的なマネジメントスキルが必要である一方、中堅管理職にはチーム全体の成果を高めるための戦略的思考力が求められます。上級管理職になれば、組織変革をリードする力や部門を超えた連携促進が重要になるでしょう。

研修内容を選定する際には、まず受講者の現状と求められる成長を明確にすることが出発点となります。例えば、チームビルディングが課題であれば、コミュニケーションスキルやコンフリクト解決法を重点的に扱うプログラムが効果的です。部下育成が目的であれば、コーチングスキルやフィードバック手法に焦点を当てた内容が適しています。

アスリートを講師として招く場合、彼らの経験を階層別の課題に合わせて活用することが重要です。新任管理職にはチームワークの基本原則、中堅管理職にはプレッシャー下での意思決定方法、上級管理職には組織全体のビジョン共有と動機づけの手法といった形で、階層に応じた学びを提供できます。

理論と実践を融合させたカリキュラム構成の基本

効果的なマネジメント研修の鍵は、理論的な理解と実践的なスキル習得のバランスにあります。単なる知識の伝達だけでは、現場での行動変容には結びつきません。最も効果的なアプローチは「理解→体験→内省→応用」のサイクルを意識したカリキュラム設計です。

まず基本的な理論や概念を学び、次にワークショップやロールプレイングを通じて体験的に学習します。その後、その経験を振り返り内省する時間を設け、最後に実際の業務への応用方法を考えるというステップです。この一連のプロセスによって、「わかる」から「できる」へのギャップを効果的に埋めることができます。

特に注目すべきは、実務経験者による実践的な指導の効果です。彼らは理論だけでなく実体験に基づいた知見を提供できるため、受講者の理解を深める効果があります。例えば、スポーツ経験者を含む実践者を講師とした研修では、チームビルディングやリーダーシップの本質を体験型ワークを通じて学ぶことができ、理論と実践の融合を効果的に実現できる可能性があります。

以下の表は、効果的なカリキュラム構成の基本フレームワークを示しています。

| 学習ステージ | 学習形態 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 理解 | 講義、ケーススタディ | 概念の基本理解 |

| 体験 | ワークショップ、ロールプレイ | スキルの実践的習得 |

| 内省 | ディスカッション、振り返り | 学びの定着と個人化 |

| 応用 | アクションプラン作成 | 実務への展開 |

こうした段階的なアプローチにより、研修内容の理解度と実践力の両方を高めることが可能になります。

オンラインとオフラインを組み合わせた研修形態の選択

現代のマネジメント研修では、オンラインとオフラインそれぞれの特性を活かした最適な組み合わせが重要です。集合型の対面研修では「場の力」を活用した濃密な学びや参加者間の人的ネットワーク構築が可能です。一方、オンライン研修では時間や場所の制約なく学習を進められるため、忙しい管理職でも継続的に学ぶことができます。

効果的な研修設計のポイントは、コンテンツの特性に合わせて最適な形態を選択することです。例えば、基本的な知識習得はオンデマンド動画で、ディスカッションやグループワークは対面またはライブ配信で、個別フィードバックはオンライン1on1セッションで行うといった具合です。

多くの研修提供企業では、ハイブリッド型の研修プログラムを開発しています。対面ワークショップとオンラインフォローアップを組み合わせることで、インパクトのある学びと継続的な成長の両方を目指す取り組みが増えています。特にチームビルディングやリーダーシップといった実践的要素の強いテーマでは、まず対面で体験的な学習をした後、オンラインで定着を図るアプローチが有効と考えられています。

研修形態選択の際は、受講者の特性や組織の状況も考慮に入れる必要があります。地理的に分散した組織では、オンラインの比重を高めつつも、要所で対面の機会を設けるといった工夫が求められます。

研修効果を最大化する事前・事後フォローの実践方法

真に効果的なマネジメント研修は、研修当日だけでなく、事前・事後のフォローを含めた一連のプロセスとして設計されています。特に事後フォローは、学びを実践に移し、定着させる上で決定的に重要です。

事前フォローとしては、研修の目的と期待値の明確化、現状課題の棚卸し、上司との目標共有などが有効です。これにより、受講者は目的意識を持って研修に臨むことができます。

事後フォローでは、アクションプランの実践支援とフィードバックの仕組みが鍵となります。具体的には、研修後の実践課題設定、定期的なフォローアップセッション、上司によるコーチング、学びを共有する場の設定などが効果的です。これらを通じて、研修で学んだことが日常業務の中に定着し、真の行動変容につながります。

効果的な研修プログラムでは、研修後のフォローに特に力を入れることが重要です。オンラインコーチングセッションや、実践で直面した課題に対するアドバイス、成功事例の共有会など、継続的な学びをサポートする仕組みを充実させることで、一過性のモチベーション向上ではなく、持続的な行動変容と成果創出を目指すことができます。

これらの設計ポイントを取り入れることで、より効果的なマネジメント研修プログラムを構築することが可能になります。研修内容、形式、フォロー体制を総合的に見直し、組織の実情に合わせた最適な研修設計を検討してみましょう。

マネジメント研修の導入と効果測定の実践方法

ここでは、マネジメント研修を効果的に導入し、その成果を客観的に測定するための実践的な方法を解説します。多くの企業が研修に投資しながらも、その効果を実感できずにいる現状があります。マネジメント研修の真の価値を引き出すには、自社の課題を的確に捉えたプログラム選定から、効果的な準備・実施、そして成果の定着と測定に至るまでの一連のプロセスを戦略的に設計することが不可欠です。この章では、研修効果を最大化し、組織に持続的な変革をもたらすための具体的なステップと実践方法を紹介します。研修担当者はもちろん、経営層や現場のマネージャーにとっても、投資対効果の高い人材育成を実現するためのヒントが満載です。

自社の課題に合わせた最適な研修プログラムの選定

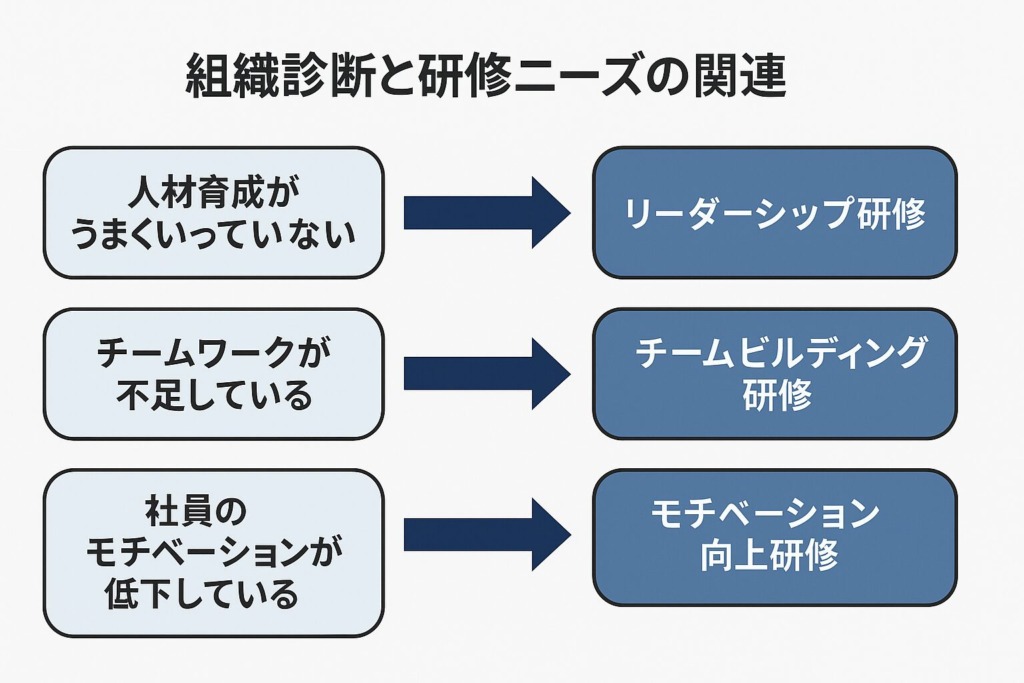

マネジメント研修の成功は、自社の真の課題を特定し、それに最適なプログラムを選ぶことから始まります。多くの企業が陥りがちな失敗は、流行りの研修やカタログから選んだ汎用的なプログラムを導入することです。効果的な研修導入の第一歩は、組織の現状と目指すべき姿のギャップを明確にすることから始めましょう。

課題診断には、定量・定性の両面からのアプローチが有効です。従業員エンゲージメント調査や360度評価の結果、部門ごとの業績データなどの定量情報と、キーパーソンへのインタビューや現場観察から得られる定性情報を組み合わせることで、表面的な症状ではなく根本的な原因を特定できます。

特に注目すべきは、管理職の行動パターンと組織の課題との関連性です。例えば、部門間連携の不足が課題であれば、マネージャー同士のコミュニケーションスキルやチームビルディング手法を強化する研修が効果的でしょう。モチベーション低下が問題であれば、コーチングスキルや目標設定・フィードバック手法を重点的に扱うプログラムが適しています。

アスリートを活用した研修プログラムは、特にチームワーク、目標達成、逆境からの回復力といった領域で高い効果を発揮します。スレイスポーツでは、企業の課題診断から最適なアスリート講師のマッチングまで、一貫したサポートを提供しています。

研修効果を最大化するための事前準備と環境整備

優れた研修プログラムであっても、事前の準備と環境整備が不十分では、その効果を最大限に引き出すことはできません。研修効果を高めるための鍵は、受講者の「学ぶ姿勢」と「適用する機会」を整えることにあります。

まず重要なのは、経営層の関与と支援です。研修の目的と期待される成果について、経営層からの明確なメッセージがあることで、参加者の意識と取り組み姿勢が大きく変わります。次に、参加者自身が自分の課題を認識し、研修に対する明確な目標を持つための事前課題を設定します。

さらに、研修内容と現場の課題を紐づける工夫も効果を高めます。例えば、実際の業務課題をケーススタディとして活用したり、研修で学んだスキルを試せる「実践の場」を事前に設定したりすることで、学びの転移が促進されます。

研修環境においても、学びに集中できる物理的・心理的条件を整えることが大切です。特に研修に参加する管理職の日常業務のカバー体制を事前に整えておかないと、常に仕事が気になって集中できない状況に陥りがちです。

研修成果の定着と継続的な成長を促す仕組み作り

研修の真の価値は、その後の行動変容と成果創出にあります。多くの場合、研修直後の意欲と理解は高くても、時間の経過とともに元の行動パターンに戻ってしまうという課題があります。これを防ぎ、学びを定着させるには、意図的なフォロー体制の構築が不可欠です。

研修成果を定着させる効果的なアプローチは、「実践→振り返り→改善」のサイクルを回す仕組みを作ることです。具体的には、以下のような施策が効果的です:

- 研修で学んだことを実践するための具体的なアクションプランの設定

- 実践結果を振り返り、シェアする定期的なフォローアップセッション

- 同じ研修を受けた仲間同士の相互支援コミュニティの形成

- 上司による定期的な観察とフィードバック

- 成功事例の可視化と組織内での共有

これらを組み合わせることで、「学び→実践→定着」のサイクルが自然と回る文化が醸成されます。

スレイスポーツでは、アスリートが実践してきた「反復練習」と「成長マインドセット」の原則を取り入れたフォロー体制の構築をサポートしています。アスリート講師によるフォローアップセッションでは、実践での躓きや課題に対して、具体的な克服方法のアドバイスが得られ、継続的な成長を促進します。

下記の表は、研修後のフォロー施策とその効果を示しています。

| フォロー施策 | 主な効果 | 実施タイミング |

|---|---|---|

| アクションプラン実践 | 具体的行動への落とし込み | 研修直後~1ヶ月 |

| フォローアップセッション | 躓きの解消と修正 | 1ヶ月後、3ヶ月後 |

| 成功事例共有会 | モチベーション維持と横展開 | 3ヶ月後 |

| 上司によるコーチング | 現場での応用支援 | 継続的(月1回程度) |

| スキルアップ研修 | 次のレベルへの成長 | 6ヶ月後 |

これらの施策を計画的に実施することで、一過性の研修ではなく、継続的な成長を促進するシステムが構築できます。

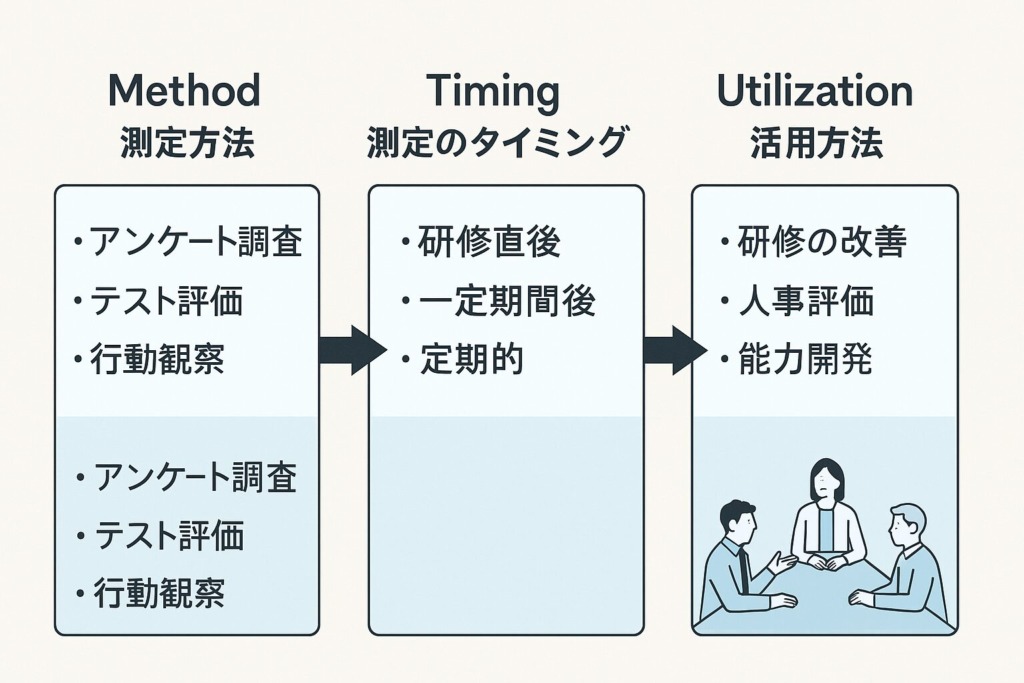

研修効果の客観的な測定方法と改善サイクルの構築

研修投資の正当性を示し、継続的な改善を図るためには、効果の客観的な測定が欠かせません。しかし、マネジメントスキルの向上や組織文化の変化といった定性的な成果を数値化することは容易ではありません。効果的な測定のためには、複数の指標を組み合わせた多角的なアプローチが重要です。

代表的な測定方法には以下のようなものがあります。

- 行動変容の観察:研修前後での管理職の具体的な行動変化を定点観測

- 360度フィードバック:上司・同僚・部下からの評価変化を測定

- 業績指標の追跡:チーム業績やプロジェクト成功率の変化を分析

- 組織サーベイ:エンゲージメントやチームワークに関する定量調査

- 定性的フィードバック:インタビューや振り返りセッションからの質的データ収集

これらを組み合わせることで、研修の真の効果を多面的に把握できます。測定のタイミングは、研修前(ベースライン)、研修直後、3ヶ月後、6ヶ月後と段階的に設定し、ベースラインとの比較による短期・中期・長期の効果を区別して評価することが望ましいでしょう。

得られた測定結果は、次の研修改善に活かすPDCAサイクルに組み込みます。特に成功要因と課題要因を明確に分析し、カリキュラムや実施方法の改善につなげることが重要です。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。本記事では、現代のビジネス環境に対応した革新的なマネジメント研修について詳しく解説してきました。管理職の育成と組織力強化は企業の持続的成長に不可欠であり、特に多様な知見を取り入れた研修アプローチは、理論と実践のバランスを取りながら真の行動変容を促します。以下に、本記事の重要ポイントをまとめましたので、ぜひ自社の研修プログラム検討にお役立てください。

マネジメント研修は一過性のイベントではなく、継続的な成長を促す一連のプロセスとして捉えることが大切です。スレイスポーツでは、アスリートの持つ独自の知見と経験を活かした革新的なマネジメント研修プログラムを提供しています。理論だけでなく実践で結果を出し続けてきたアスリートから学ぶことで、現場で即実践できる本質的なリーダーシップスキルを習得することができます。企業の課題に合わせたカスタマイズと一貫したサポート体制で、真に成果を生み出す人材育成をお手伝いいたします。