「部門間の連携が取れない」

「若手社員が孤立している」

こうした組織の課題に頭を悩ませていませんか?チームの一体感醸成や協働性の向上は、現代企業の喫緊の課題となっています。これらを解決するためには、目的に合ったチームビルディング研修の選択が重要です。

本記事では、多様な研修タイプの特徴とその選び方、さらに効果を最大化するための実施ポイントを紹介します。部門を超えた連携強化やリモートワーク環境でのチーム形成まで、あらゆる組織課題に対応できる研修プログラムの全体像を把握できるでしょう。

組織課題を解決するチームビルディング研修の種類と特徴

ここでは、組織が抱える様々な課題を解決するためのチームビルディング研修について詳しく解説します。部門間の連携不足やコミュニケーション不全、若手社員の孤立化など、現代企業が直面する問題に対して、効果的なアプローチ方法を紹介。それぞれの研修タイプの特徴や期待できる効果、適した場面などを比較しながら、自社にぴったりの研修を選ぶためのヒントを提供します。チームの結束力を高め、組織全体のパフォーマンス向上を目指すための具体的な選択肢を見ていきましょう。

ゲーム型研修:短時間で相互理解を深める実践的アプローチ

ゲーム型研修は、参加者が楽しみながらチームワークを体感できる点が特徴です。ペーパータワーやボール回しといった簡単なゲームを通じて、チームメンバー間の相互理解や協力関係を構築していきます。

特に新チーム発足時や新入社員研修など、メンバー同士の距離を縮める必要がある状況で効果的。また、チームビルディングの導入段階として気軽に取り入れやすい形式でもあります。オンラインでも実施可能なプログラムが多く、リモートワーク環境でのチームづくりにも活用できる点も大きなメリットと言えるでしょう。

参加者は楽しみながらチームの一員としての役割や意識を自然と高められるため、研修としての抵抗感が少なく、幅広い階層の社員に受け入れられやすいという特徴があります。一方で、時間的制約から深い議論や内省には限界があるため、より本格的なチームビルディングの「入口」と位置づけるのが適切です。

アクティビティ型研修:体験を通じて学ぶ協働の本質

アクティビティ型研修は、体を動かしながら協働の本質を体感的に学ぶ形式です。レゴブロックを使ったワークショップやアウトドア活動など、実際の体験を通じて学びを得るのが特徴です。

言葉だけでは伝わりにくいチームワークの本質や、暗黙知となっている協働のコツなどを、体験を通じて実感できるのがこの研修の強みです。特に日常のコミュニケーションパターンを変え、新たな気づきを促したい場合に効果的です。普段の業務では見えにくい各メンバーの強みや特性も、異なる環境での活動を通じて発見できることも多いでしょう。

アクティビティを通じた学びは実際に体験することでイメージが湧きやすく、実践につなげやすいという効果があります。参加者の記憶に残りやすく、学びの定着率も高いという利点があります。ファシリテーターの質が成果を左右するため、経験豊富な講師の選定が重要なポイントになります。

合宿型研修:集中的な関係構築と深い気づきを促進

合宿型研修は、24時間同じ施設で過ごすことで新入社員同士のコミュニケーション機会が増え、関係性を深める効果があります。日常から離れた環境で時間をかけて取り組むことで、通常の研修では得られない深い気づきや変化をもたらします。

組織の大きな変革期や重要プロジェクト開始前など、チームの結束力を短期間で大きく高めたい場合に最適です。BBQや交流会などのカジュアルな場も含めることで、普段は見られない一面を知る機会にもなり、相互理解が一気に深まるでしょう。

費用や時間の投資は大きくなりますが、その分、チーム形成のプロセスを短縮できる効果も期待できます。特に部門を超えたプロジェクトチームの立ち上げ時や、組織内の信頼関係構築が急務の状況では、集中的な合宿型研修が効果を発揮します。

知識・ノウハウ型研修:理論と実践を融合させる方法

知識・ノウハウ型研修は、チームビルディングの理論やフレームワークを学ぶ形式です。タックマンモデルやチーム機能の分析など、理論的背景を理解することで、より戦略的なチームづくりが可能になります。

単なる座学ではなく、学んだ理論を実践に結びつけるワークショップも組み合わせることで、実務への応用力を高められます。eラーニングを活用した事前学習と対面での演習を組み合わせたブレンド型も効果的な方法の一つです。

特に管理職や中堅社員など、チームを率いる立場の人材育成に適しています。理論的な裏付けを持つことで、現場での実践にも自信を持って取り組めるようになるでしょう。また、長期的な組織開発を視野に入れた体系的なアプローチを構築したい場合にも向いています。

アスリート活用型研修:トップパフォーマーから学ぶチーム形成のエッセンス

近年注目を集めているのが、トップアスリートの経験やノウハウを活かしたチームビルディング研修です。勝負の世界で培われた「目標達成のプロセス」「逆境からの復活」「チーム内のコミュニケーション」など、実践的知見から学ぶことができます。

株式会社スレイスポーツが提供するこうしたプログラムでは、トップアスリートの持つマインドセットや経験を通じて、若い世代の心を掴み、強い印象とともに学びを定着させる効果があります。特に、高いプレッシャーの中での意思決定や、多様なメンバーの強みを活かす方法など、ビジネスシーンにも応用できる実践的なノウハウが得られます。

従来型研修と比較して、アスリート起用研修は記憶定着率が約65%(体験・感情型)、研修満足度が平均4.5/5点、行動変容度が58%と高い効果が報告されています。実際にトップレベルで結果を出してきた人物から直接学ぶことで、参加者のモチベーションも自然と高まり、チームの活性化につながるでしょう。

効果的なチームビルディング研修が求められる背景

ここでは、なぜ現代の企業にチームビルディング研修が重要視されているのかを掘り下げていきます。リモートワークの普及による対面コミュニケーションの減少、世代間の価値観の違い、多様な働き方の浸透など、従来の組織運営では対応が難しい課題が増えています。こうした環境変化の中で、チームの結束力を高め、一人ひとりの能力を最大限に発揮できる環境づくりがますます重要になっているのです。組織課題の本質を理解し、効果的なチームビルディング手法を知ることで、貴社のパフォーマンス向上につながる具体的なヒントが得られるでしょう。

現代企業が直面する主要な組織課題

現代の企業は、複雑化する組織課題に直面しています。部門間の連携不足は情報の分断を招き、プロジェクトの遅延や品質低下につながる可能性があります。また、若手社員の孤立も課題となっています。リモート環境では特に新入社員が組織文化を吸収する機会が減少し、帰属意識の形成や職場適応に影響を与える場合があります。

さらに、多様な価値観や働き方が広がる中で、異なるバックグラウンドを持つメンバー間の相互理解も容易ではありません。世代間のコミュニケーションギャップも拡大傾向にあり、チーム内での認識のズレや意思疎通の問題が頻繁に発生しています。

このような状況では、従来型のマネジメント手法だけでは十分な効果を発揮できなくなっています。チームの一体感醸成や共通ビジョンの構築には、より戦略的なアプローチが必要なのです。自社の課題を客観的に把握し、適切なチームビルディング手法を選択することが、組織改革の第一歩となるでしょう。

チームビルディングがもたらす具体的な効果

効果的なチームビルディング研修は、組織に多面的なメリットをもたらします。まず、コミュニケーションの活性化によって情報共有がスムーズになり、業務の効率化につながります。また、メンバー間の相互理解が深まることで、一人ひとりの強みを活かした役割分担が可能になるのも大きな効果です。

研修を通じて共通の目標やビジョンを明確にすることで、チーム全体の方向性が統一され、意思決定のスピードも向上します。さらに、相互信頼関係の構築によって、困難な状況でも支え合える強いチームが形成されるのです。

チームビルディング研修後に離職率の低下やプロジェクト完遂率の向上といった成果が報告されている事例があります。効果的な研修プログラムを通じて、社員エンゲージメントの向上など、組織パフォーマンスに好影響をもたらす可能性があります。研修への投資は、長期的な組織パフォーマンスの向上という形で確実にリターンをもたらすのです。

リモートワーク時代に適応したチーム形成の重要性

リモートワークやハイブリッドワークが一般化した現在、物理的な距離を超えたチーム形成はビジネス成功の鍵となっています。対面でのコミュニケーション機会が減少する中、いかにして一体感を醸成し、協力関係を構築するかが大きな課題です。

オンラインでのチームビルディングには、従来とは異なるアプローチが必要になります。例えば、定期的なバーチャル交流会の開催や、オンラインで実施可能なゲーム型研修の導入などが効果的でしょう。また、リモート環境でも心理的な距離を縮める工夫が重要で、1on1ミーティングの頻度を増やしたり、チャットツールでのカジュアルな会話を促進したりする取り組みも有効です。

リモート環境に適したチームビルディング手法としては、オンラインで実施可能な様々なプログラムが開発されています。例えば、チームスポーツの経験から得られた「遠隔地での連携方法」や「信頼関係の構築」などの知見は、リモートワーク環境下のチーム運営に参考になる要素を含んでいます。自社の状況に合わせたプログラムを選択し、新しい働き方に適応したチーム形成を目指しましょう。

心理的安全性を高める研修の必要性

心理的安全性とは、「チーム内で自分の意見や疑問を安心して表明できる状態」を指します。Googleの「Project Aristotle」の調査では、高パフォーマンスチームの共通点として心理的安全性の高さが挙げられており、イノベーションや問題解決に重要な要素として注目されています。

心理的安全性が低い組織では、メンバーが失敗を恐れて挑戦を避けたり、問題を隠したりする傾向があります。これにより、小さな問題が大きなトラブルに発展したり、創造的なアイデアが生まれにくくなったりするリスクが高まるのです。チームの潜在能力を最大限に引き出すためには、心理的安全性を高める取り組みが不可欠と言えるでしょう。

心理的安全性を高めるチームビルディング手法としては、「フィードバックの仕方を学ぶワークショップ」や「失敗から学ぶ文化を醸成するグループワーク」などが効果的です。様々なチームビルディング研修では、「プレッシャーの中での意思決定」や「チーム内での建設的な意見交換」など、実践的なスキルを学ぶ機会が提供されています。高ストレス環境での心理マネジメント手法は、ビジネスシーンにも応用できる可能性があります。

組織課題別・最適なチームビルディング研修の選び方

ここでは、あなたの組織が抱える具体的な課題に対して、どのタイプのチームビルディング研修が最も効果的かを解説します。「部門間の壁」「若手社員の孤立」「リーダーシップ不足」など、組織によって抱える問題は様々です。これらの課題に合わせて最適な研修プログラムを選ぶことで、投資対効果を最大化できるでしょう。自社の状況を客観的に分析し、目標を明確にした上で研修タイプを選定するプロセスを理解することで、組織変革の確かな一歩を踏み出せます。最適な研修を選ぶための判断基準や、研修実施までのステップも併せて紹介しますので、ぜひ自社の人材育成戦略に活かしてください。

部門間連携の強化に効果的な研修プログラム

部門間の連携不足、いわゆる「サイロ化」は多くの企業が抱える課題です。この問題に効果的なのが、部門横断型のチームを構成して行うプロジェクト型研修です。異なる部署のメンバーが混在するチームで共通の課題に取り組むことで、自然と部門の壁を越えたコミュニケーションが生まれます。

特に効果的なのは、「ビジネスゲーム」や「課題解決ワークショップ」などのプログラムです。これらは制限時間内に特定の目標を達成するという形式で、メンバー同士が互いの専門知識や視点を活かして協力する必要があります。異なる部門の強みを活かし合う体験が、実際の業務環境でも活きてくるのです。

アスリート講師によるチームビルディング研修も、部門間連携の強化に効果的なアプローチの一つです。特に「異なるポジションのプレイヤーが連携してチーム全体の成果を最大化する」というスポーツチームの知見は、部門を超えた協働の本質を理解するのに役立ちます。異なる専門性を持つメンバーが一つの目標に向かって協力する姿勢を体感的に学べる点が、このタイプの研修の強みといえるでしょう。

若手社員の孤立化を防ぐためのチームビルディング手法

若手社員の孤立化や早期離職は、多くの企業が直面する課題の一つです。この課題に対しては、世代を超えた相互理解を促進するチームビルディング手法が一つの解決策となり得ます。ただし、単に若手と先輩社員を同じ場に集めるだけでは不十分。若手が主体性を発揮できる役割設計がポイントになります。

例えば、「リバースメンタリング」の要素を取り入れた研修プログラムでは、若手社員がデジタルスキルやトレンド情報を先輩社員に教える場面を意図的に設けます。これにより、若手も組織に貢献できるという実感が生まれ、自己効力感が高まるからです。

アスリート活用型研修では、「チーム内での先輩・後輩関係の構築方法」や「新人選手の育成プロセス」など、スポーツチームならではの知見を学ぶことができます。トップアスリートが経験した「チームに入ったばかりの頃の葛藤」や「先輩との関係構築」についての体験談は、若手社員が自身の状況と重ね合わせやすい内容です。これにより、若手が自分の置かれた状況を新たな視点で見つめ、チームへの適応に役立つ気づきを得られる可能性があります。

リーダーシップ育成と一体化したチーム力向上の進め方

チーム力向上とリーダーシップ育成は密接に関連しており、両者を統合的に進めることで相乗効果が生まれます。効果的なアプローチとして、「状況対応型リーダーシップ」の考え方に基づいた研修プログラムが挙げられます。これは、メンバー全員がシーンによってリーダーシップを発揮する機会を持つ形式です。

具体的な手法としては、リーダー役を順番に交代しながら課題に取り組む「ローテーションリーダー方式」のワークショップが有効です。これにより、チームメンバー一人ひとりがリーダーとフォロワーの両方の立場を経験し、多面的な視点からチームの機能を理解できるようになります。

アスリート活用型研修では、キャプテンとしての経験やプレッシャーの中での意思決定など、実践的なリーダーシップに関する知見が得られます。アスリート講師による研修プログラムでは、「勝負の場面での役割分担」や「チーム全体のモチベーション管理」といった、実体験に基づいたリーダーシップの要素を学ぶ機会が提供されます。スポーツチームで実践されている「共感型リーダーシップ」の考え方は、若手管理職の育成において参考になる視点の一つとなり得ます。

研修タイプ選定のための判断基準と活用法

最適な研修タイプを選ぶには、いくつかの重要な判断基準を考慮する必要があります。まず基本となるのは「組織の現状分析」です。現在抱えている課題や組織風土、メンバーの特性などを客観的に把握することから始めましょう。

次に考慮すべきは「実施条件」です。予算、時間的制約、参加人数、実施環境(オンライン/オフライン)などの条件に合わせて選択肢を絞り込みます。下記の表は、主な条件別に適した研修タイプをまとめたものです。

| 条件 | 少予算・短時間 | 中予算・中時間 | 高予算・長時間 |

|---|---|---|---|

| 小規模組織 | ゲーム型などの短時間で実施可能な研修 | アクティビティ型などの半日〜1日程度の研修 | 合宿型などの集中的な研修 |

| 中規模組織 | オンライン型などの柔軟に実施可能な研修 | アスリート活用型などの体験型研修 | 知識・ノウハウ型などの専門的研修 |

| 大規模組織 | eラーニングなどの同時多数受講可能な研修 | 部門別に実施する段階的な研修 | 複数手法を組み合わせた総合的なプログラム |

上記を参考にしながら、自社の状況に最も適した研修タイプを選定してください。また、一つの研修タイプにこだわらず、複数の手法を組み合わせたブレンド型の研修設計も効果的です。例えば、eラーニングで基礎知識を学んだ後にアスリート講師によるワークショップを実施するといった形式です。

研修効果を最大化するには、事前準備と事後フォローも重要です。導入前に目標設定を明確にし、研修後には学びを実践に活かすためのアクションプランを立案しましょう。研修を一過性のイベントで終わらせず、継続的な組織開発の一環として位置づけることが、真の組織変革につながります。

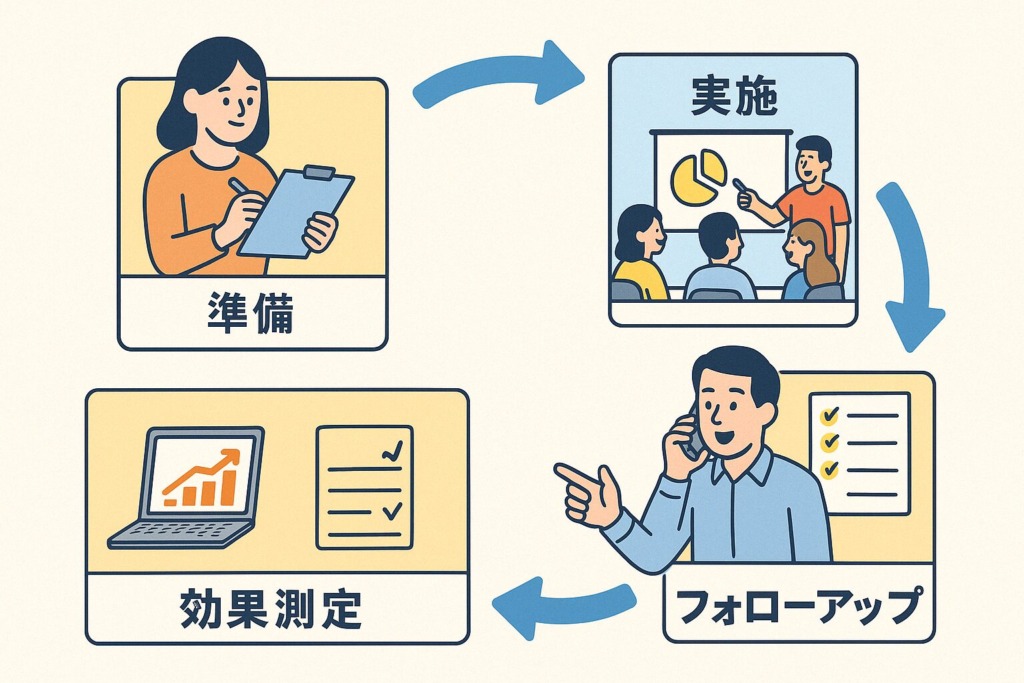

成功するチームビルディング研修の実施ポイントと効果測定

ここでは、チームビルディング研修を単なるイベントではなく、真の組織変革につなげるための具体的なプロセスを紹介します。せっかく研修を実施しても、準備不足や効果測定の欠如により、その効果を最大限に引き出せていないケースが少なくありません。事前準備から実施、そしてフォローアップまでの一連の流れを押さえることで、投資対効果の高い研修が実現できます。特に「効果の可視化」は、経営層への説明や次回研修の改善に不可欠な要素です。この章では、成功事例を交えながら、あなたの組織に合わせた実践的なアプローチを学ぶことができるでしょう。

研修前に行うべき準備とゴール設定

チームビルディング研修の成功は、事前の準備段階が非常に重要な要素となります。まず最も重要なのは、組織の現状分析と明確なゴール設定です。「なぜこの研修を行うのか」「どんな状態を目指すのか」を具体化することで、研修内容を最適化できます。

現状分析では、チームの課題や強み、メンバーの特性などを客観的に把握しましょう。アンケートやインタビューを活用すると、メンバーの生の声を収集でき、より的確な課題設定につながります。特に、部門間の連携不足や若手社員の孤立化など、表面化している課題だけでなく、潜在的な問題も洗い出すことが大切です。

ゴール設定では、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に基づいた目標を立てることをおすすめします。例えば「3ヶ月後までに部門間のコミュニケーション頻度を週2回以上に増やす」といった形です。

株式会社スレイスポーツのアスリート講師による研修では、事前に組織診断を行い、スポーツチームの経験に基づいたゴール設定をサポートしています。チームスポーツの「勝利」という目標に向かって準備する過程を、ビジネスチームの研修準備に応用する手法を提供しています。

参加者の主体性を引き出すファシリテーション技術

チームビルディング研修の重要な成功要因の一つは、参加者が受け身ではなく、主体的に参加することです。そのためには、効果的なファシリテーション技術が欠かせません。ファシリテーションとは単なる進行役ではなく、参加者の力を最大限に引き出す「場づくり」の技術です。

成功のカギとなるのは、心理的安全性の高い環境作りです。参加者全員が自由に発言でき、間違いを恐れずに挑戦できる雰囲気を作ることで、本音の対話や創造的なアイデアが生まれやすくなります。具体的には、アイスブレイクの充実や、批判を禁止する「イエス・アンド」ルールの導入などが効果的でしょう。

また、参加者の気づきを促す質問力も重要です。「なぜそう思ったのか?」「それをチームでどう活かせるか?」といったオープンクエスチョンを投げかけることで、参加者自身が答えを見つける過程を支援します。これにより、押し付けではない、自発的な学びが生まれるのです。

アスリート講師によるファシリテーションの強みは、実際の勝負の場での経験に基づいた臨場感にあります。スレイスポーツの研修では、プロスポーツの現場で培われた「チーム内のコミュニケーション手法」や「モチベーション維持の秘訣」といった実践的な知見が、参加者の主体性を引き出すのに役立っています。特に、勝負の世界で培われたリアルなエピソードは、ビジネスパーソンの心にも強く響きかけます。

研修効果を定着させるためのフォローアップ戦略

研修効果が十分に発揮されない主要な要因の一つとして、研修後のフォローアップ不足が挙げられます。せっかく得た気づきや学びも、日常業務に戻ると徐々に薄れていってしまいます。研修効果を定着させるには、継続的なフォローアップ戦略が不可欠です。

まず研修終了時に、具体的なアクションプランを作成することが重要です。「いつ、何を、どのように実践するか」を明確にし、可能な限り小さな一歩から始められるよう設計します。これにより、研修内容を実際の業務に落とし込みやすくなるからです。

次に、定期的なフォローアップミーティングの設定も効果的です。研修から1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後といった具合に、進捗を確認する機会を設けましょう。この際、成功体験の共有や課題の洗い出しを行い、互いに刺激し合える場にすることが大切です。

スレイスポーツでは、アスリート講師によるオンラインフォローアップセッションを提供しています。これにより、研修後も「スポーツチームのように継続的に成長する文化」を組織に根付かせることができます。特に「日々の小さな積み重ねがチーム全体の成長につながる」というアスリートの視点は、長期的な組織変革の原動力となります。

研修効果を可視化する測定方法と実践例

チームビルディング研修の効果を経営層に示し、継続的な改善につなげるためには、効果測定が欠かせません。効果測定には大きく分けて、定性的評価と定量的評価の二つのアプローチがあります。

定性的評価では、参加者の声や行動変容を観察します。研修前後のアンケート、インタビュー、行動観察などを通じて、変化を把握するのです。特に「チーム内での発言が増えた」「部門を超えた協力が見られるようになった」といった具体的な変化を記録しておくことが重要でしょう。

一方、定量的評価では、数値化できる指標を活用します。例えば、次のような指標が効果的です:

| 評価指標 | 測定方法 | 効果測定の時期 |

|---|---|---|

| エンゲージメントスコア | 社員満足度調査 | 研修前、研修3ヶ月後 |

| 部門間協力の頻度 | 会議・プロジェクト数 | 毎月 |

| コミュニケーション量 | チャットツール発言数 | 週次 |

| 業務効率 | プロジェクト完遂率 | 四半期ごと |

測定結果を次の改善につなげることが最も重要です。効果が高かった施策は継続・拡大し、効果が低かった部分は原因を分析して改善します。この継続的な改善サイクルこそが、組織開発の本質と言えるでしょう。

スレイスポーツのチームビルディングプログラムでは、スポーツチームで活用されている「パフォーマンス分析手法」を応用した独自の効果測定システムを提供しています。これにより、チームの成長を可視化し、次のステップに向けた具体的な改善策を導き出すことができます。スポーツの世界で培われた「勝つための分析手法」は、ビジネスチームの成長にも大いに役立つものです。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。本記事では、様々な組織課題を解決するためのチームビルディング研修について、その種類や選び方、効果的な実施方法までを幅広くご紹介しました。多様化する働き方や世代間ギャップなど、現代企業が抱える課題に対応するには、目的に合った研修選びが不可欠です。この記事が皆様の組織づくりの一助となれば幸いです。

チームビルディング研修は一過性のイベントではなく、継続的な組織開発の一環として位置づけることが重要です。明確な目標設定のもと、適切な研修タイプを選び、効果測定と改善のサイクルを回すことで、真の組織変革につなげることができます。皆様の組織に最適なチームビルディング研修を選び、実践されることを心から応援しております。